Abstract

Nel cuore di Rimini, il Tempio Malatestiano diventa un laboratorio di scelte dopo la Seconda guerra mondiale: conservare le ferite o restituire l’armonia albertiana? Ripercorriamo danni, messe in sicurezza e il cantiere che trasformò il monumento in un manifesto di restauro critico. Al centro, le visioni di Roberto Pane e, in filigrana, l’eredità di Giovanni Urbani: distinguibilità degli interventi, rifiuto del falso, rispetto dell’incompiuto e della memoria come parte dell’opera. Dallo smontaggio e rimontaggio del paramento marmoreo alla scelta di non ricostruire l’abside barocca com’era, l’episodio mostra come “ricostruire con coscienza” significhi interpretare il passato per renderlo comprensibile al presente, senza cancellarne le cicatrici. Un racconto di etica, tecnica e responsabilità che parla al restauro di oggi.

Logline: Una chiesa ferita dalla guerra, due maestri della tutela, e un cantiere che insegna a ricostruire senza dimenticare.

Ascolta e segui tutti i link: https://linktr.ee/ilrestauroarchitettonico

Il Tempio Malatestiano tra rovine e guerra – Il Restauro Architettonico

Benvenuti a Il Restauro Architettonico, il podcast che racconta la storia, le idee e le sfide del restauro dei monumenti. Io sono Vincenzo Biancamano, e in questo episodio vi porto a Rimini, tra le rovine del Tempio Malatestiano dopo la Seconda guerra mondiale. Parleremo di distruzione, di ricostruzione, ma soprattutto di scelte: scelte progettuali, morali, culturali. Al centro di questa storia ci sono due figure fondamentali – Roberto Pane e Giovanni Urbani – e un monumento che è diventato simbolo del restauro critico. Un restauro che non ha voluto cancellare le ferite della guerra, ma trasformarle in memoria. Un restauro che ci aiuta a capire cosa vuol dire oggi “ricostruire con coscienza”.

Potete ascoltarci su tutte le piattaforme: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e molte altre. Seguite il progetto su Instagram, Facebook e YouTube e Telegram.

Il Tempio Malatestiano di Rimini – splendida chiesa rinascimentale progettata da Leon Battista Alberti su preesistenze gotiche – fu travolto dagli eventi bellici della Seconda guerra mondiale. Tra il 1943 e il 1944 Rimini subì oltre 300 bombardamenti, essendo sulla linea del fronte, e quasi il 90% della città venne distrutto. Anche il Tempio fu colpito ripetutamente tra dicembre 1943 e giugno 1944: la prima bomba fece sprofondare il terreno antistante, causando l’inclinazione in avanti della celebre facciata albertiana e lesionandone la struttura. Un secondo bombardamento devastò la zona absidale settecentesca, facendola crollare insieme a due cappelle laterali adiacenti, e strappò via completamente il tetto della navata. Le possenti volte a crociera delle cappelle medievali rimasero in piedi ma percorse da profonde crepe, le pareti lesionate e le finestre gotiche in frantumi.

La scena, all’indomani dei bombardamenti, era desolante. Un cronista riminese annotò nel gennaio 1944: “Non si entra, ma si sa che il contraccolpo ha scoperchiato la tomba di Sigismondo”, riferendosi al sarcofago di Sigismondo Malatesta – il signore rinascimentale che nel Quattrocento aveva trasformato la chiesa di San Francesco nel suo Tempio votivo. Quel sarcofago, insieme ai preziosi bassorilievi marmorei di Agostino di Duccio e all’affresco di Piero della Francesca (per fortuna già staccato e messo in salvo), costituiva il cuore storico-artistico del monumento. Ora il Tempio appariva come un grande organismo ferito: senza copertura (rimanevano solo le capriate principali), con parti crollate e altre pericolanti, la facciata incrinata e spostata di quasi mezzo metro fuori piombo.

Eppure, pur devastato, l’edificio non era morto. Le possenti mura rinascimentali di Alberti – benché inclinate e fessurate – resistevano ancora in piedi, e le sei cappelle laterali principali conservavano le loro volte e gran parte delle decorazioni marmoree. I segni della distruzione bellica erano evidenti e indelebili, ma il Tempio Malatestiano rimaneva, agli occhi dei riminesi e degli studiosi, un simbolo identitario della città e un capolavoro insostituibile della storia dell’architettura italiana. Si poneva dunque un pressante interrogativo: come restaurare questo monumento mutilato dalla guerra, rispettandone la memoria ma restituendolo alla vita?

Prime misure di salvataggio e il dibattito sulla ricostruzione

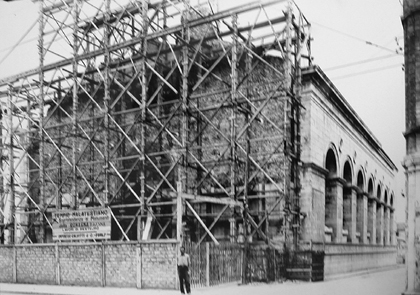

Già durante il conflitto, le autorità di tutela avevano tentato di proteggere il Tempio: erano state innalzate barriere in mattoni alte due metri e mezzo attorno alla base della facciata e dei fianchi, e all’interno impalcature con sacchi di sabbia proteggevano alcune cappelle e i pilastri con i bassorilievi. Queste precauzioni purtroppo non bastarono a evitare i danni, ma indicano l’attenzione riservata al monumento. Nel 1944-45, a guerra ancora in corso, squadre tecniche alleate effettuarono sopralluoghi: un rapporto del British Committee on the Preservation of Works of Art descrisse la situazione del Tempio, notando che la facciata (peraltro “mai finita” sin dall’epoca di Alberti) era rimasta in piedi ma presentava crepe ed era fuori asse di 46 cm; l’interno offriva “un triste spettacolo”, con il tetto completamente divelto e solo le travi principali superstiti. Quegli esperti inglesi conclusero che, pur non in imminente pericolo di crollo, il Tempio avrebbe richiesto riparazioni lunghe e costose. Si delineava fin da subito l’alternativa tra limitarsi a consolidare ciò che restava, accettando di conservare le “cicatrici” di guerra, oppure intraprendere una ricostruzione più ampia per ripristinare l’aspetto originario dell’edificio.

Nel primo immediato dopoguerra, tra 1946 e 1947, ebbero inizio i lavori di emergenza sotto la guida della Soprintendenza ai Monumenti di Ravenna (competente per Rimini) e con i finanziamenti e le maestranze del Genio Civile. Questi interventi iniziali miravano essenzialmente a mettere in sicurezza la struttura e tamponare le falle provocate dalle bombe. Furono rialzati muri provvisori a chiusura delle due cappelle laterali crollate, si consolidarono le fondazioni instabili (anche con palificazioni in legno e getti di cemento armato) e si costruì un cordolo in cemento sulla sommità delle murature per rinforzarle. Si ricostruirono inoltre le parti crollate delle volte delle cappelle barocche distrutte e si posò un nuovo tetto, con la sostituzione completa di tutte le capriate in legno. Contestualmente, si avviò il restauro delle opere d’arte mobili e delle decorazioni: ad esempio, si recuperarono e reintegrarono con tasselli i frammenti distaccati del rivestimento marmoreo esterno, e all’interno si procedette a pulire e, dove necessario, rincollare le tarsie e i bassorilievi malatestiani.

L’intervento più significativo di questa prima fase “conservativa” fu il consolidamento strutturale. Nel 1947 l’ingegnere del Genio Civile Giuseppe Rinaldi adottò le tecniche più innovative del tempo: si eseguirono fitte iniezioni di malta cementizia a pressione nelle murature medievali e nelle fondazioni lesionate, e perfino “iniezioni armate” inserendo barre di ferro in fori passanti attraverso i muri. In pratica, si irrigidirono e cementarono le murature crepate, anziché smontarle, secondo un principio allora considerato “modernissimo” e rispettoso della materia originale (poiché lasciava in opera la muratura esistente invece di sostituirla). Queste operazioni resero l’edificio di nuovo staticamente stabile e “coriaceo”. A fine 1947, il Tempio Malatestiano era dunque strutturalmente salvo: le sue parti superstiti erano consolidate e non più in pericolo immediato. Si era anche provveduto a ricostruire in forme semplificate le porzioni distrutte: in particolare l’abside crollata, di epoca barocca, era stata richiusa con un muro provvisorio in mattoni a vista, e le cappelle laterali distrutte erano state tamponate. L’idea, in questa fase, era quella di ripristinare il profilo dell’edificio senza falsificarlo, seguendo le direttive vigenti del Ministero della Pubblica Istruzione (le “Istruzioni” del 1938 per il restauro dei monumenti) che prescrivevano di distinguere nettamente le parti nuove dalle originali. Il Soprintendente Guglielmo Capezzuoli, autore del progetto di ricostruzione provvisoria dell’abside nel 1946, sottolineava infatti che il Tempio era “uno di quei casi ‘clinici’” in cui applicare appieno le nuove norme: la soluzione doveva essere lineare e semplice, allungando l’abside quanto necessario ma adottando un disegno e una tecnica che ne attestino la modernità, evitando qualsiasi decorazione imitativa “per eliminare ogni possibile confusione con l’antico”. In ossequio a questi principi, l’abside venne ricostruita in modo volutamente sobrio, con semplice laterizio a vista e senza riprodurre stucchi o ornamentazioni barocche andati perduti. Si trattava di un “completamento consapevole”: colmare le lacune strutturali affinché la chiesa tornasse funzionale, ma farlo senza nascondere la differenza tra il nuovo e l’antico, e senza pretendere di ricreare ciò che la guerra aveva cancellato.

Queste scelte iniziali riflettevano un atteggiamento filologico e conservativo, rispettoso sia delle linee architettoniche albertiane sia della realtà storica delle aggiunte successive (come l’abside barocca, ritenuta però di modesto valore artistico). L’idea era di non falsificare la storia: ciò che rimaneva, per quanto deformato, andava preservato; ciò che era irrimediabilmente perduto poteva essere ricostruito, ma in forme moderne e neutre, per non simulare l’originale. In sostanza, fino al 1947 il restauro del Tempio Malatestiano procedeva come un restauro di tipo scientifico-filologico, concentrato sul consolidamento e sul minimo reintegro necessario, con grande attenzione all’autenticità materiale e storica. Ma proprio mentre questi lavori giungevano a compimento, entrò in scena un attore esterno che cambiò radicalmente il corso del progetto: l’American Committee for the Restoration of Italian Monuments.

Nel febbraio 1947, infatti, questo comitato americano (presieduto dallo storico dell’arte Charles R. Morey) annunciò di aver raccolto 50.000 dollari da destinare al restauro completo del Tempio malatestiano – cifra poi aumentata a 65.000 dollari grazie alla Kress Foundation, che in quegli stessi anni finanziò anche la ricostruzione di altri monumenti italiani, come il Ponte di Santa Trinita a Firenze. Si trattava di un contributo ingente, cruciale in un’Italia impoverita dal dopoguerra, e certamente accolto con gratitudine. Tuttavia, quei fondi erano accompagnati da una visione ben precisa sull’intervento da eseguire. Il 14 luglio 1947 Doro Levi (rappresentante del comitato americano) e l’architetto Guglielmo De Angelis d’Ossat, in un sopralluogo pubblico a Rimini, enunciarono chiaramente l’obiettivo: “riportare il paramento albertiano esterno nella sua posizione originaria”. In altre parole, bisognava rimediare alle deformazioni subite dall’involucro architettonico rinascimentale. “Le lesioni […] sono incompatibili con l’architettura dell’esterno, studiata da Alberti sulla base di esatti rapporti di proporzioni e che egli stesso definì una musica” – dichiararono gli esperti – aggiungendo che le cornici marmoree dello zoccolo, oggi contorte e spezzate all’altezza dello sguardo, apparivano “inammissibili per un’architettura rinascimentale, tutta basata sulla regolarità delle linee”. C’era dunque, da parte dei finanziatori e dei tecnici ministeriali, la volontà di restaurare la “perfezione formale” originariadell’opera di Alberti, eliminando ogni traccia di disassamento e di frattura visibile sulle parti esterne. Lasciare il Tempio com’era, consolidato ma con la facciata ancora inclinata e scheggiata, avrebbe significato “discordare tutta quella musica” armonica concepita da Alberti. In quest’ottica il rispetto della purezza geometrica dell’edificio prevaleva sul “testimoniare, perpetuandolo, il danno bellico”. In altri termini, la funzione di documento storico della guerra – che il Tempio ferito incarnava – doveva cedere il passo alla restituzione del suo valore estetico assolutocome capolavoro del Rinascimento.

Queste posizioni segnarono un cambio di rotta radicale e accesero un forte dibattito. A Rimini e presso la Soprintendenza di Ravenna inizialmente ci fu sconcerto e anche opposizione all’idea di smontare il monumento. Alcuni tecnici locali, come lo stesso soprintendente Capezzuoli e l’architetto Alfredo Barbacci (all’epoca Soprintendente ai Monumenti dell’Emilia), manifestarono dubbi: dopo aver tanto faticato per consolidare e salvare l’edificio, era davvero necessario smontarlo pezzo per pezzo? Non si rischiava di danneggiarlo ulteriormente con un’operazione così “temeraria”? E, in termini culturali, rinunciare a mostrare le ferite di guerra non significava forse dimenticare troppo in fretta quanto accaduto, presentando un falso “intatto” alla posterità? D’altro canto, eminenti studiosi d’arte e tecnici ministeriali sostenevano la linea del restauro integrale dell’involucro rinascimentale. Proprio nel 1947 si costituì al Ministero una Commissione per il restauro del Tempio incaricata di seguire il progetto finanziato dagli americani. Ne facevano parte figure di prim’ordine: l’archeologo Doro Levi, l’ispettore centrale Emilio Lavagnino, lo storico dell’arte Mario Salmi, il funzionario Marcello De Vita, e – fatto cruciale – Roberto Pane, in rappresentanza del Consiglio Superiore delle Belle Arti. La presenza di Roberto Pane, uno dei maggiori teorici del restauro architettonico in Italia, garantiva che il dibattito sul Tempio Malatestiano sarebbe andato ben oltre le mere questioni tecniche, toccando invece i principi stessi della disciplina del restauro.

Era l’estate 1947. L’Italia intera, in bilico tra ricostruzione e memoria, si interrogava su come rinascere dopo le macerie. Nel clima teso delle imminenti elezioni politiche del 1948 – con la contrapposizione tra visioni conservatrici e istanze di rinnovamento – anche la ricostruzione dei monumenti assumeva un significato simbolico. Il caso di Rimini diventò emblematico: doveva prevalere una ricostruzione “integrale”, che cancellasse le offese della guerra restituendo il monumento esattamente com’era (magari anche completandolo laddove era rimasto incompiuto in passato)? Oppure bisognava adottare un restauro “critico” e consapevole, che mantenesse visibili le tracce della storia – antica e recente – anche a costo di accettare lacune e vuoti? Su queste domande si aprì il confronto teorico nella Commissione e sulla stampa specializzata.

Ricostruzione integrale o restauro critico? – Le scelte progettuali della Commissione

Dopo attenta analisi, la Commissione ministeriale approvò un progetto di intervento che, di fatto, coniugava conservazione e ricostruzione ma in modo selettivo. La decisione più clamorosa fu quella di smontare e rimontare integralmente il paramento lapideo albertiano della facciata e del fianco sinistro del Tempio, per riportarlo alla posizione e all’assetto originari. Questo smontaggio totale – che interessò circa 3.000 blocchi marmorei numerati uno ad uno – iniziò nell’agosto 1948 e si concluse alla fine del 1949, sotto la direzione del soprintendente Capezzuoli. Fu un’operazione imponente di “anastilosi” in chiave moderna: ogni conci di pietra d’Istria, dopo essere stato rimosso, venne pulito, eventualmente consolidato, e poi ricollocato esattamente dov’era in origine, ma ora su basi e mura riportate a piombo. In pratica, si smontò il “guscio” rinascimentale di Alberti e lo si ricostruì filologicamente, eliminando le deformazioni causate dal cedimento bellico. L’inclinazione della facciata e del fianco fu corretta, riallineando gli elementi architettonici come archi, colonne, cornici e pilastri alla geometria perfetta voluta dal progettista quattrocentesco. Fu un lavoro meticoloso, svolto con grande perizia: come osservò poi qualcuno, solo “l’occhio dell’architetto specializzato” era in grado di notare le lievi sbeccature agli spigoli delle pietre dovute alle manipolazioni e la leggerissima diversità delle stuccature di giunzione. In superficie, il Tempio Malatestiano restaurato apparve quasi intatto, più saldo e diritto di prima.

La scelta di smontare quelle parti non fu dettata – è bene ribadirlo – da necessità statiche ormai, poiché il consolidamento le aveva già messe in sicurezza. Fu una scelta motivata esclusivamente da ragioni estetiche e storiche. Lo ammise con franchezza lo stesso Roberto Pane durante un convegno nel 1948, a lavori in corso: “Ci si è trovati davanti ad uno squilibrio statico e ad uno squilibrio estetico. Il primo sarebbe stato facilmente riparabile mediante i consueti procedimenti di consolidamento. […] Le alterazioni sono apparse assolutamente intollerabili, e ciò unicamente in base ad una esigenza che non aveva altro fondamento se non una valutazione critica”. Questa affermazione di Pane è rivelatrice: la Commissione giudicò “intollerabili” le deformazioni della fabbrica non perché minacciassero la stabilità, ma perché offendevano l’idea storica e artistica del monumento. In altre parole, il restauro venne inteso come un atto di critica, di interpretazione valutativa dell’opera: si decise di restaurare non solo la materia, ma il concetto stesso del Tempio malatestiano, quale tempio della ragione e dell’armonia rinascimentale.

Così, mentre molte città italiane ricostruivano i loro monumenti com’erano e dov’erano per cancellare in fretta le cicatrici della guerra, a Rimini la Commissione adottò un approccio più sottile e moderno. Cosa si stava davvero restaurando? – si chiesero Pane e colleghi. La risposta fu chiara: non le effimere aggiunte barocche, non lo stato di fatto post-bellico mutilato, bensì “la geometrica cristallina purezza di linee” dell’architettura albertiana. Era quella purezza formale, considerata l’essenza stessa del Tempio, che andava recuperata ad ogni costo. Salmi e Lavagnino, membri della Commissione, espressero in vari scritti questa convinzione: l’edificio di Alberti era “un mirabile compendio di idee”, basato su rapporti geometrici perfetti, e il disassamento bellico ne “comprometteva i valori essenziali”. Bisognava quindi “ridare all’architettura albertiana la sua esatta linearità geometrica”, restituendo all’opera quell’armonia assoluta di linee e masse che la caratterizzava. In quest’ottica, smontare e rimontare ogni pietra fu visto quasi come un rito di purificazione dell’opera d’arte, per farla tornare a risplendere nel suo ideale originario.

Va detto che non tutti, all’epoca, erano entusiasti di questa operazione. Tra i tecnici locali serpeggiava il rammarico per aver dovuto demolire le riparazioni già fatte ed esporre nuovamente l’edificio a rischi durante lo smontaggio. L’architetto Alfredo Barbacci, a qualche anno di distanza, espresse velatamente una critica: secondo lui si sarebbe potuto anche conservare il Tempio con le sue piccole deformazioni, perché non erano così percettibili – “come vediamo in tanti edifici veneziani”, notava ironicamente – e il consolidamento statico sarebbe bastato. Riconobbe però che l’operazione era stata eseguita con “grandissima abilità”, al punto che solo un occhio esperto notava le differenze. Questa osservazione mette in luce il duplice volto del restauro del Tempio Malatestiano: da un lato estremamente invasivo (si pensi allo smontaggio integrale, intervento rarissimo per un edificio storico in piedi), dall’altro condotto con spirito conservativo, reintegrando quasi esclusivamente materiale originale (rimontato dov’era) e limitando al massimo le aggiunte ex novo visibili. Il risultato fu un successo dal punto di vista del ripristino formale: in occasione del quinto centenario della fondazione del Tempio, celebrato nel 1950, l’edificio si presentava di nuovo in forma “smagliante”, quasi fosse rinato dalle proprie ceneri.

Ma il restauro post-bellico del Tempio Malatestiano non si esaurì nella ricomposizione del puzzle albertiano. Un aspetto fondamentale – e teoricamente molto avanzato – fu il modo in cui vennero trattate le parti incompiute o lacunose del monumento. L’esempio più notevole riguarda la già citata zona absidale. La vecchia abside barocca (distrutta dalla bomba) non fu ricostruita com’era. La Commissione concordò con quanto già previsto da Capezzuoli: trattandosi di un’aggiunta settecentesca di scarso pregio, non aveva senso rifarla uguale. Si decise piuttosto di completare l’abside in forme nuove, sobrie e moderne, senza riprodurre le decorazioni perdute. Il progetto definitivo per la nuova abside – considerata un elemento secondario rispetto al “guscio” quattrocentesco – fu tenuto volutamente su un piano modesto e subordinato. De Angelis d’Ossat scrisse che fu “facile predisporre un progetto ispirato a linee semplici e dignitose per la ricostruzione”, proprio perché quella parte non presentava particolare importanza artistica. In pratica, la soluzione adottata fu di realizzare un’abside in muratura a vista, geometrica e spoglia, che chiude il coro senza voler emulare l’antico. Questo era perfettamente in linea con i principi del restauro critico: reintegrare le lacune strutturali (per restituire al Tempio la sua integrità volumetrica e funzionale), ma senza imitazioni in stile, lasciando chiaramente distinguibile il nuovo intervento. Così facendo, il “vuoto” lasciato dalla guerra veniva in certo modo rispettato nella sua memoria: non colmato con un falso storico, bensì segnalato attraverso la diversità linguistica del nuovo inserto. Si tratta di un esempio paradigmatico di completamento consapevole, in cui l’architetto-restauratore non rinuncia a restituire un’unità all’opera, ma lo fa con umiltà creativa, evitando ogni falsificazione.

Un discorso analogo valse per altri dettagli. Ad esempio, non si tentò mai di “finire” ciò che Alberti aveva lasciato incompiuto. La facciata del Tempio Malatestiano, com’è noto, era rimasta priva della parte superiore (il progetto albertiano, probabilmente, prevedeva un frontone o addirittura una cupola, ma non fu mai realizzato a causa della morte di Sigismondo Malatesta e delle vicissitudini storiche). Ebbene, durante il restauro post-bellico nessuno propose seriamente di completare ex novo la facciata secondo un’ipotetica ricostruzione dell’idea di Alberti. Si rispettò l’incompletezza storica: la facciata è stata rimessa in piedi esattamente com’era prima, tronca al livello raggiunto nel Quattrocento. Questo atteggiamento testimonia la volontà di non alterare l’identità storica stratificata del monumento. Il Tempio Malatestiano nacque, per così dire, “incompiuto” ed è proprio quella particolarità – quell’affascinante miscuglio di gotico francescano incompleto rivestito da un guscio classico – a renderlo unico. Roberto Pane e gli altri esperti compresero che compiere oggi ciò che Alberti non completò allora sarebbe stato un arbitrio, una forzatura antidocumentaria. Meglio lasciare quel silenzio, quel vuoto non finito, come parte integrante della storia del monumento.

All’interno, infine, si mantenne un approccio prudente e rispettoso delle “cicatrici” sia antiche che recenti. La struttura portante gotica e le decorazioni rinascimentali superstiti furono restaurate senza alterarle. Le lesioni provocate dalle bombe sulle volte e sugli archi interni furono in buona parte lasciate visibili o solo parzialmente stuccate, purché non compromettessero la stabilità. Lavagnino annotò che, essendo l’interno medievale “alterità” rispetto al disegno albertiano perfetto, si poteva accettare di lasciare alcune deformazioni e crepe in situ come traccia degli eventi. Così, dove all’esterno si era cercata la massima ricomposizione formale, all’interno ci si permise di conservare qualche segno del trauma bellico: archi leggermente fuori asse, crepe murarie consolidate ma leggibili, magari lasciate in vista come sottili linee dopo il restauro. Anche alcune lapidi scheggiate e frammenti non reintegrati rimasero a futura memoria. Roberto Pane auspicava proprio questo: che il restauro non cancellasse la “patina della storia”. Egli riteneva che i segni della distruzione non dovessero essere cancellati, ma integrati nella vita futura del monumento, come capitolo della sua biografia. In un passo suggestivo (riportato dalla stampa dell’epoca) Pane definì le rovine belliche “ferite sacre” che andavano medicate ma non nascoste, affinché il Tempio potesse d’ora innanzi testimoniare anche la sua storia novecentesca, la storia di ciò che aveva sofferto e superato. Evitare ricostruzioni idealizzate significava, per Pane, non tradire la memoria dell’edificio. Se il Tempio doveva tornare a vivere, lo avrebbe fatto “tra memorie vive del passato”, come Pane stesso scrisse, ovvero portando su di sé sia la gloria rinascimentale sia le cicatrici del XX secolo. Questo approccio profondamente umano e storico al tempo stesso permeò tutte le decisioni progettuali finali.

Roberto Pane e Giovanni Urbani: il “restauro critico” e l’eredità di un cantiere esemplare

Il restauro post-bellico del Tempio Malatestiano di Rimini emerse subito come caso emblematico nella storia della tutela monumentale italiana. In esso si condensarono le tensioni teoriche e pratiche di un’epoca: la necessità di ridare vita a un simbolo identitario gravemente leso, il dovere etico di non falsificare la storia, il rispetto per l’opera d’arte come documento e insieme la volontà di trasmetterne il messaggio estetico integro alle future generazioni. Roberto Pane ebbe in questo una parte da protagonista. Già formato alla scuola di Gustavo Giovannoni (che gli aveva insegnato a valorizzare le stratificazioni storiche negli edifici), Pane era un convinto sostenitore di un restauro “dialettico”, critico, che considera il monumento “non solo come opera artistica ma come documento storico vivente”. Nel dopoguerra, da antifascista e umanista qual era, vedeva nella tutela del patrimonio ferito dalla guerra quasi una missione civile: “ogni gesto di restauro, per Pane, diventa un atto d’amore verso le generazioni future, affinché possano camminare tra le memorie vive del passato”. Questo traspare chiaramente anche nell’intervento di Rimini. Pur aderendo alla scelta di reintegrare la forma albertiana (perché consapevole dell’eccezionale valore di quell’opera), Pane si assicurò che tale reintegrazione avvenisse senza mistificazioni e senza annullare le tracce del tempo. Nei suoi scritti dell’epoca egli lodò il restauro del Tempio proprio perché fondato su uno studio critico rigoroso e sulla piena comprensione storica del monumento. Sottolineò che l’operazione non era un semplice rifacimento estetico, ma un intervento “che trova il suo fondamento nella storia e nella critica”, frutto della concezione estetica moderna. Il Tempio, insomma, fu restaurato criticamente, ossia facendone oggetto di un’interpretazione: si scelse consapevolmente che cosa restaurare e come, dando prevalenza ai valori considerati essenziali (la struttura rinascimentale di Alberti) e accettando di sacrificare o trasformare altri elementi (le aggiunte barocche, le tracce di rovina) in nome di una visione unitaria. Questo modo di operare, che oggi definiamo “restauro critico”, allora costituì una novità coraggiosa, in equilibrio tra opposti rischi: da un lato la tentazione della ricostruzione integrale e mimetica, che avrebbe cancellato i segni del tempo; dall’altro la tentazione opposta di un conservazionismo passivo, che avrebbe lasciato il monumento mutilo e “museificato” nel suo stato di rovina. Pane e i suoi colleghi evitarono entrambi gli estremi, cercando invece una terza via in cui ricostruzione e conservazione dialogassero. Il risultato fu guardato con interesse in tutta Italia e anche all’estero. Nel 1950 il Tempio Malatestiano restaurato divenne meta di studiosi e appassionati, esempio tangibile di un approccio nuovo alla tutela: un approccio che vede nell’autenticità e nella memoria storica i pilastri della conservazione.

Accanto a Roberto Pane, un altro nome che emerge parlando di questi temi è quello di Giovanni Urbani. Urbani, più giovane di Pane di quasi trent’anni, all’epoca dei lavori di Rimini muoveva i primi passi all’interno dell’Istituto Centrale del Restauro di Roma (entrò all’ICR proprio nel 1949). Non partecipò quindi direttamente al cantiere del Tempio, ma ne assimilò pienamente la lezione ideale. Divenuto poi direttore dell’ICR negli anni ’70, Urbani fu uno dei maggiori teorici della conservazione a livello internazionale. Egli riprese e sviluppò molti concetti che proprio il restauro del Tempio Malatestiano aveva posto in evidenza. In particolare, Urbani insisteva sulla domanda fondamentale: “Qual è il senso della presenza del passato nel mondo d’oggi?”. Questa domanda – che lo accompagnò per tutta la vita – è esattamente quella che aleggiava nelle scelte compiute a Rimini. Restaurare non significa riportare semplicemente un bene culturale allo stato originario, ma decidere quale passato vogliamo far vivere nel presente, quale messaggio intendiamo tramandare. La vicenda del Tempio Malatestiano fu emblematica perché ogni decisione progettuale prese posizione rispetto a storia, memoria e significato del monumento.

Riassumendo le alternative affrontate: ricostruire tutto com’era (magari completando idealmente l’incompiuto) avrebbe significato privilegiare la continuità storica apparente, offrendo al presente un’immagine integra ma cancellando la memoria della guerra e snaturando l’identità incompleta tramandata dai secoli. Al contrario, lasciare in evidenza tutte le lacune e i vuoti bellici, senza ricostruire nulla, avrebbe significato enfatizzare la memoria della distruzione a scapito però della comprensibilità e fruibilità dell’edificio come opera d’arte compiuta. La via scelta – quella del restauro critico – cercò di bilanciare questi poli: si ricostruì ciò che era essenziale al carattere del monumento (la “forma mentis” rinascimentale di Alberti), ma si evitò di cancellare ogni traccia delle vicende storiche successive. Ogni scelta portava con sé un preciso atteggiamento: correggere la facciata inclinata significò rendere omaggio al Rinascimento e ai suoi ideali di perfezione; non ricostruire le decorazioni barocche significò affermare la preminenza dell’originale e rifiutare falsi storici; lasciare visibili alcune ferite della guerra significò onorare la verità storica e il dovere di ricordare. In tal senso, il restauro del Tempio Malatestiano divenne un manifesto concreto del “restauro critico”, nel quale il monumento non è mai un semplice oggetto da riparare, ma un soggetto con cui dialogare, un testo da interpretare criticamente.

Giovanni Urbani, riflettendo più tardi su questi temi, sottolineò che la autenticità doveva divenire il criterio guida: qualunque intervento deve rispettare l’autenticità materiale e culturale del bene. Ciò implica distinguere nettamente il nuovo dall’antico (come fu fatto a Rimini per l’abside e per ogni integrazione), ma anche riconoscere che un monumento può accumulare nuovi significati nel tempo – e tali significati non vanno azzerati. Urbani fu anche promotore del concetto di “conservazione programmata”, cioè di una tutela preventiva che eviti di dover compiere gesti drastici in emergenza. Se pensiamo a Rimini, vediamo in filigrana questa lezione: i rinforzi predisposti prima dei bombardamenti salvarono in parte il Tempio; se ne deduce che occuparsi prima della conservazione (ad esempio proteggendo i beni in tempo di guerra) è fondamentale. Ma una volta che il danno era avvenuto, occorreva reagire con lungimiranza. Urbani ammirava la capacità di Pane di “trasformare il restauro in un dialogo con la memoria storica”. E in effetti il restauro del Tempio fu un dialogo serrato tra presente e passato: da un lato la scienza e la tecnica moderna (cementi armati, anastilosi controllata, rilievi dettagliati in scala 1:20 per mappare ogni singolo blocco); dall’altro la coscienza storica, la sensibilità per le epoche trascorse e per le storie racchiuse in quelle pietre.

Oggi il Tempio Malatestiano di Rimini, nelle sue forme restaurate, testimonia visibilmente questa filosofia. La facciata e i fianchi marmorei risplendono nelle perfette proporzioni albertiane, come se il tempo non li avesse scalfiti; eppure, a uno sguardo attento, rivelano piccole imperfezioni e ricostruzioni che raccontano il trauma subito (sottili linee di frattura stuccate, differenze di tono tra marmi originali e integrazioni). L’interno conserva le sue stratificazioni: le arcate gotiche, le sculture rinascimentali, le tombe malatestiane parlano del Quattrocento, mentre la parete absidale in mattoni nudi parla implicitamente del Novecento, di ciò che andò perduto nel 1944. Il Tempio è dunque divenuto una sorta di palinsesto vivente: non un falso ologramma del passato, ma un luogo autentico in cui convivono passato e presente, memoria e rinascita.

Nei manuali di restauro architettonico il cantiere riminese viene citato come esempio paradigmatico di applicazione dei principi del restauro critico. Esso anticipò in parte i concetti poi sanciti nella Carta di Venezia del 1964 (internazionalmente, la linea guida per il restauro monumentale): distinguibilità degli interventi, rispetto di tutte le fasi storiche significative, riconoscimento del diritto del “non-finito” storico a rimanere tale, rifiuto del falso storico. Roberto Pane fu tra i protagonisti di quel clima culturale e la sua lezione resta fondamentale: ci ha insegnato che ogni restauro è un atto di responsabilità verso la storia. Come scrisse egli stesso, il monumento è un documento vivo e il restauratore deve porsi in umile ascolto, intervenendo con “disciplina intellettuale e amore”. Giovanni Urbani, a sua volta, consolidò l’idea che conservare un bene culturale significhi comprendere il suo significato profondo per la comunità, e che a volte non intervenire (lasciando un vuoto, una rovina) può avere un alto valore simbolico. Il Tempio Malatestiano restaurato incarna proprio questa dialettica feconda tra assenza e presenza: è stato ricomposto, ma non cancellando l’assenza; anzi, conferendole un senso. Il “vuoto” delle parti mancanti è reso eloquente dalla neutralità delle integrazioni moderne, che fanno da cornice silenziosa alla maestosità dell’antico.

In conclusione, la vicenda del Tempio Malatestiano dopo la Seconda guerra mondiale è più di una cronaca di lavori di restauro: è una storia culturale che illumina il modo in cui il Novecento ha ripensato il rapporto con i propri monumenti e con la propria memoria. In quelle pietre smontate e ricomposte, in quei marmi scheggiati rispettosamente riaccostati, leggiamo il dibattito – tuttora attuale – tra la spinta a ricostruire ciò che si è perduto e la volontà di conservare la traccia della perdita stessa. Il Tempio, salvato dalla rovina, oggi parla con due voci: quella armoniosa di Leon Battista Alberti e quella più sommessa della storia successiva, fatta di secoli di trasformazioni e di una guerra devastante. Grazie al restauro critico di Roberto Pane e colleghi, entrambe le voci possono essere ascoltate. Questo capitolo di storia del restauro ci insegna che ogni scelta sul patrimonio è una scelta di campo tra oblio e memoria, tra imitazione e autenticità, tra chiusura nel passato e dialogo col presente. Il Tempio Malatestiano, da ferita dolorosa qual era nel 1944, è rinato come monumento alla resilienza della cultura: non una copia immacolata del suo passato, ma un organismo vivo che porta in sé le cicatrici e la grandezza della propria storia. E forse è proprio in questo risiede il suo fascino più profondo e il messaggio che trasmette a chi oggi lo visita, studenti, appassionati o semplici cittadini: che la memoria e la bellezza possono e devono coesistere, e che dal rispetto del “vuoto” e dell’incompiuto possiamo trarre una consapevolezza più piena del nostro passato e del nostro futuro.

Il restauro del Tempio Malatestiano ci insegna che ricostruire non significa semplicemente riparare, ma interrogarsi sul senso della memoria, dell’identità e del tempo. In quel cantiere, tra pietre smontate e decisioni etiche, si è compiuto un gesto critico e consapevole, capace di parlare ancora oggi a chi si occupa di tutela e di cultura. Un esempio di come il restauro possa essere, prima di tutto, un atto di coscienza.

Se questo racconto vi ha appassionato, ascoltateci su tutte le piattaforme: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e tutte le principali app di streaming.

Fonti:

- Giulia Ceriani Sebregondi, Il restauro post-bellico del Tempio Malatestiano di Rimini, in «Engramma», n. 61, 2008;

- Roberto Pane, Restauri al Tempio malatestiano a Rimini, Atti V Convegno Naz. Storia Architettura (Perugia 1948), 1952;

- Emilio Lavagnino, Il Tempio malatestiano dopo la guerra, 1950;

- Guglielmo De Angelis d’Ossat, Danni di guerra e restauro dei monumenti, 1947;

- A. Turchini, Il tempio distrutto. Distruzione, restauro, anastilosi del Tempio Malatestiano. 1943-1950,

Scopri di più da Il Restauro Architettonico

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.